龍勢Lab.

まだ見ぬ可能性に出会う

scroll

↓

第三回実験酒

-貴醸酒-

広島ホームテレビ様で特集していただきました!

ただいま発酵中のため、LINEをご登録のうえ、最新情報をお待ちください。

☟ ☟ ☟

2023BYの試験醸造酒は、貴醸酒。

貴醸酒とは、日本酒で日本酒を仕込む贅沢で甘美なお酒。

1974年に日本で初めて貴醸酒を造ったのは、広島の『華鳩』榎酒造。

榎酒造の榎俊宏社長は、弊蔵と近い親族関係にあります。

榎社長にも助言をいただき、無添加の生酛造りでの貴醸酒造りが現在進行中です。

実験アーカイブ

2023年 第二回実験 蔵付き酵母

第二 回実験内容

藤井酒造に古くから棲む

蔵付き酵母での酒造り

生酛酒母からの酵母採取

2種類の酵母、2種類の麹

計4種類の試験醸造酒

蔵付き酵母ってなに?

蔵付き酵母とは、日本の伝統的な酒造りで使用される酵母の一種で、酒蔵内の壁や天井、床、木製品などに付着している自然界の微生物を指します。これらの微生物は、酒造りに必要な酵母菌を含んでいることが多く、酒蔵独自の風土や製法によって育まれた特有の味や香りを生み出す重要な役割を果たします。

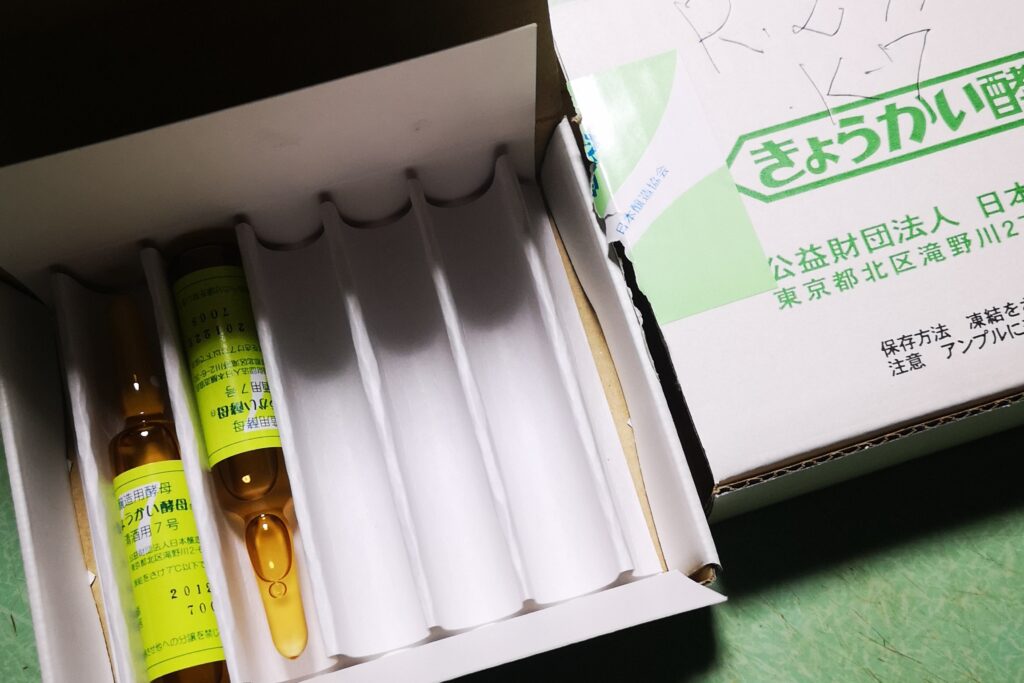

蔵付き酵母は、酒造りにおいて欠かせない重要な要素であり、日本の酒造り文化に深く根付いていましたが、酒蔵内に付着する微生物は、環境の変化や清掃の不十分さによって酸化や腐敗などの原因にもなり得るため、現在はほとんど活用されることはなく一般的には公益財団法人 日本醸造協会が配布している「きょうかい酵母」が使われています。

藤井酒造では、生酛造りにおける乳酸・酵母は添加せず、乳酸菌や酵母が自然と湧き付くのを待つ方法をとっています。

生酛造りへと舵を切ることをきっかけに、改めて藤井酒造の蔵付き酵母はどんな酵母なのかがわかると面白いのではないかと考えて、今回蔵付き酵母を龍勢Lab.のテーマに選びました。

実験内容について詳しくは 公式noteをご覧ください ↓

2022年 第一回実験 広島6号酵母 -失われた蔵の味わいを探る-

第一回実験内容

‟失われた蔵の味わいの検証”

今はどの蔵も使っていない

「広島6号酵母」で醸す

「広島6号酵母」とは

広島県醸造試験場が分離した酵母の中で最も古く、大正15年(1926年)に喜久牡丹酒造の蔵付き酵母から得たもの。

現在主に利用されている協会系酵母と遺伝的には近縁ですが、「生存率の高い胞子を形成できる」という、清酒酵母では非常に珍しい特徴をもっています。

そんな優れた特徴をもつ酵母ですが、現在までこの「広島6号酵母」を使ったお酒は、どの酒蔵でも醸されていません。

そこで藤井酒造六代目蔵元兼龍勢Lab.室長の藤井義大は思いました。「広島6号酵母を使った“誰も飲んだことが無い”お酒、飲んでみたい!!」と…

今はなき酒蔵 喜久牡丹酒造

2005年廃業。

かつて東広島市にあった酒蔵・喜久牡丹(きくぼたん)酒造。

世羅郡には工場もありました。

「広島6号酵母」は、この酒蔵から採取された酵母。

他の県内有名酒蔵の蔵付き酵母も共に採取され、実験・比較されたようですが、最も香りが高く、発酵力が高いのがこの蔵から採取された「広島6号酵母」だったそう。

さらに生老ねしにくいという特徴をもっています。

満足にお酒を冷やせなかったと想定される大正時代においては、特徴的な酵母であったのではないかと考えられます。

酒米の父“雄町”を使用

日本酒の主原料であるお米。

お酒の味わいを決めるのに大きな要素である米は、酒米の父“雄町”を採用しました。

その理由は、2つ。

一つは、広島6号酵母が採取された当時、最も最上級のお米であったこと。

もう一つは、蔵人たちが雄町の扱いに慣れていること。

馴染みのある米であれば、広島6号酵母の特徴を引き出すのに最適だと考え、雄町を採用することとしました。

3種類の精米歩合で醸す

藤井酒造で初めて、いや、日本で初めて使う酵母を使って醸すお酒は、様々なアプローチから検証すべきだと考えます。

そこで、日本酒の味わいを大きく左右する‟精米歩合”を、「40%」「60%」「85%」の3パターンと定めました。

一般的に、雑味が無く香り高いお酒とされる「40%」(純米大吟醸)、”吟味して醸す”吟醸造りの「60%」(純米吟醸)、力強い野性味のある味わいとされる「85%」(純米)。

これら精米歩合3種の特徴もふまえながら、広島6号酵母の特徴を探っていきます。

第一回実験酒

-広島6号酵母-

実験のようすや酵母についてはnoteへ☟

龍勢Lab.とは

研究員たちが

やってみたいことを

とりあえずやってみる

自由な実験室

龍勢 Lab.は、「日本酒で楽しいことをしよう!」を合言葉に、

藤井酒造の蔵人が日々の酒造りの中で芽生えた興味や疑問、発見などから、

「こんな日本酒を作ってみたい!」と思ったお酒を、今までの枠にとらわれず

探究心と遊び心を持って研究醸造・試験醸造するプロジェクトです。

日本酒の可能性にふれる

“米”、“水”、“麹”という3つの材料から生み出される日本酒。

「全く同じ日本酒はない」というほど、それら要素から醸される日本酒は多様な味わいをもっています。

それら材料の中で何を選び、どう配合するのか。

その可能性は無限大です。

われわれの経験の範囲内でしか想像できなかった味わいを、実際に醸してみる。

そこから得られる結果がどうであれ、その”過程”と”気づき”は、藤井酒造や蔵人にとって大きな財産になると考えます。

新しい挑戦

龍勢Lab.では、藤井酒造がやったことのないこと、蔵人が体験したことのないことにチャレンジします。

その根底にあるのは、‟好奇心”。

既成概念にとらわれることなく、小さなことから大きなことまでまずやってみて、検証し、そしてこれからの酒造りにつなげていけるような知見を得る。

そんな実験のプロセスや結果を皆さんと共有して、さらなる新しいチャレンジに繋げていく。

それが、『龍勢 Lab.』です。

藤井酒造は新たなステージへ

現在、藤井酒造で醸している日本酒の約70%は生酛造り。

将来的には100%生酛造りへの転換を目指しています。それらを裏付けるのは、伝統製法へのリスペクトと、その技術の継承。

龍勢Lab.は、それら厳格な醸造理念にもとづき醸される「龍勢」とは全く異なる、ラフで楽しい研究室です。

好奇心をもって様々なチャレンジを行い、その経験がこれからの藤井酒造をつくっていく。

私達龍勢Lab.が醸すのは、未来の藤井酒造です。

研究員紹介

所長 フジイ

アメリカ帰りの六代目次期蔵元。好奇心旺盛。

口癖は「いいじゃんやりなよ!」。

筆頭研究員 オカダ

生粋の酒オタクで、酒造り一筋18年。2023BYより杜氏就任。

研究員たちの好奇心に酒造りで応える。

超がつくガンダムマニア。尊敬する人はランバ・ラル。

ナカガワ

食いしん坊。主に冷やかすことしかできなかった。が、2023BYより酒造りにも参加。

エネルギーは美味しい燗酒とじゃが芋。

新入り ミヤモト

元カメラマンという異色の経歴をもつ、期待の新人。

第2回実験、蔵付き酵母より龍勢Lab.に参加。

生酛造りしか経験したことが無い珍しい蔵人。

実験内容について詳しくは 公式noteをご覧ください ↓

スピンオフ企画

龍勢Lab.メンバーがそれぞれ好きに日本酒を仕込む

『梅酒Lab.』!?