土と蔵と、日々を醸す。

1863年、竹原の地で創業して以来、160余年。

私たちは自然と共に、微生物と共に酒をつくってきました。

藤井酒造の酒は、三つの要素が折り重なって生まれます。

土:竹原という土地の気候・水・地質

蔵:酒を醸す空間としての建築、空気、菌、生態系

日々:代々受け継がれてきた造り手たちの営みと姿勢

それらが重なることで生まれるのは、

この地の記憶をまとった、味わい深い一杯です。

竹原という土地に根ざす

瀬戸内海と山が近接する竹原は、「安芸の小京都」と呼ばれる町です。

年平均気温15℃、湿度75%前後という穏やかな気候。蔵周辺を通る風や、季節ごとの温度と湿度の変化が、発酵の進み方に影響を与えています。

花崗岩層を通った軟水の地下水は、やわらかい酒質を生み出します。江戸時代から残る町並みには、かつての職人文化が息づき、土地の時間が静かに積み重なっています。

この土地でなければ生まれない酒。それが、私たちの酒造りの前提です。

蔵は、生きている

藤井酒造の蔵は、単なる建物ではありません。

多様な微生物が共生する「生きた器」です。

木造蔵の梁や土壁、床の細部に至るまで、麹菌・酵母・乳酸菌といった見えない存在が世代を越えて受け継がれています。

同じ米と水を使っても他の蔵では同じ味にならない理由は、この独自の生態系にあります。

ただし、この環境を保つのは容易ではありません。温度、湿度、掃除の一つひとつが微生物の働きに影響します。一度失われれば取り戻すことは難しい。

だからこそ、蔵を守ることは文化を守ること。

持続可能な酒造りにもつながる大切な営みだと考えています。

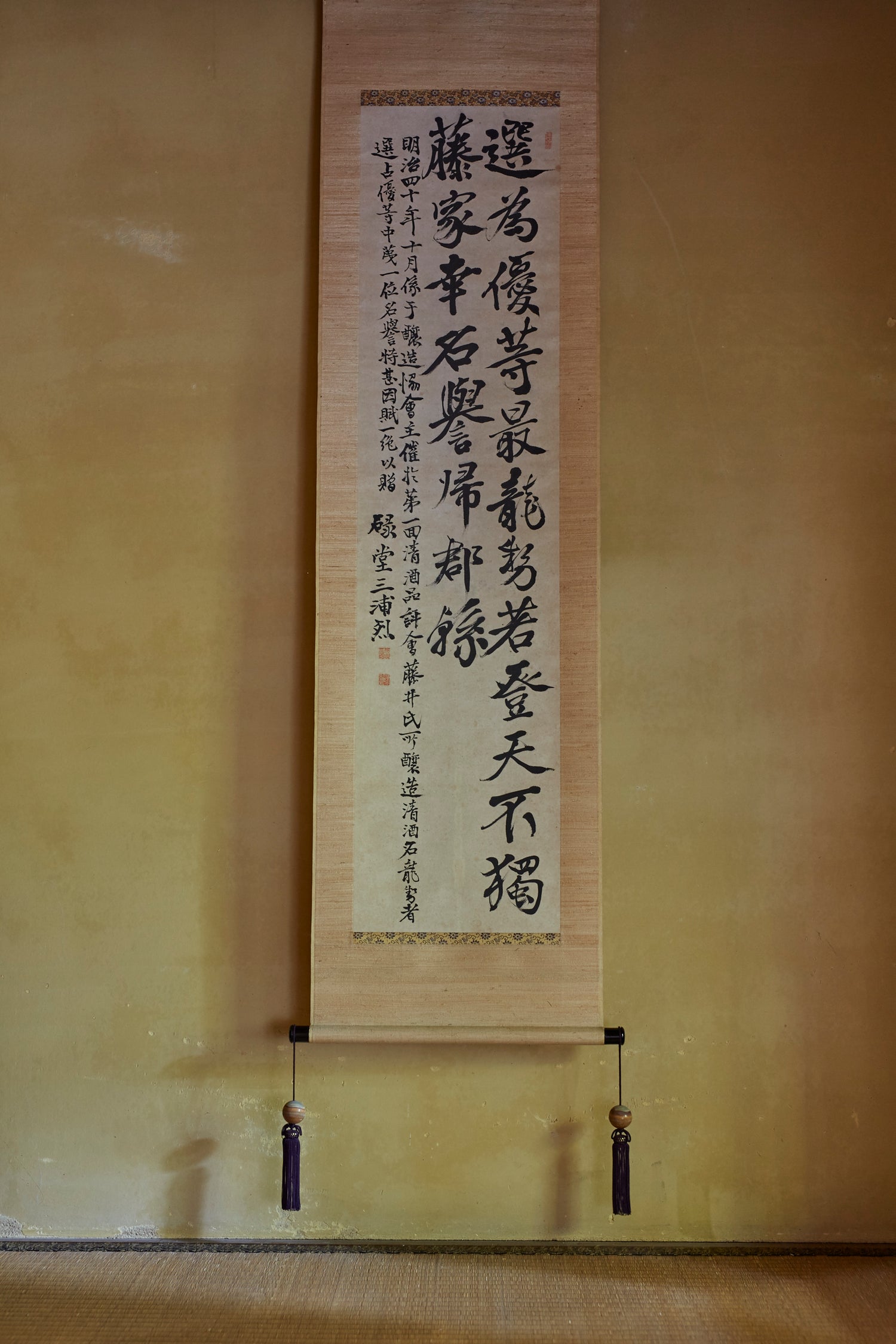

1907年、日本一の記憶

1907年(明治40年)、第一回全国清酒品評会で、藤井酒造の「龍勢」は日本一となりました。

その酒の特徴は、蔵付き酵母による生酛仕込み。当時の酒造りは、今よりもはるかに自然の力を頼りにしたものでした。蔵に棲む微生物の働きを受け止め、時間をかけて育てるからこそ生まれる複雑な味わいがありました。

しかし戦後、効率と安定を求める流れの中で、こうした技法は全国的に姿を消していきます。藤井酒造も例外ではありませんでした。

失われた技法、そして再生へ

もし、あの火が絶えなかったなら。

その問いから、私たちは再び歩み始めました。

2008年:5代目・藤井善文が生酛造りを復活

2023年:6代目・藤井義大が、全量を生酛仕込みへ

2025年:蔵付き酵母のみでの醸造を開始

私たちが今つくっているのは、1907年の続きにある酒です。

ただし、単なる再現ではありません。

当時の知恵を踏まえつつ、

現代の衛生管理と科学を取り入れながら、

1907年の先を描こうとしています。

道半ばではありますが、歩みは続いています。

まだ途中だからこそ

私たちは、まだ理想にたどり着いたとは思っていません。

自然発酵の酒造りは、完全なコントロールではなく、共に進むようなもの。毎年、気候も微生物の動きも異なり、試行錯誤の連続です。

もちろん失敗もあります。それでも、その一つひとつが次の酒をつくる力になります。

理念は大切にしつつも、日々の現場は粘り強い手仕事の積み重ね。その過程こそが、今の藤井酒造を形づくっています。

途中にいるからこそ、次の一滴に意味がある。そう考えています。

土地の記憶を、未来へ

1863年から続く蔵の歩みを、今につなげること。

土と蔵と、日々の営みが折り重なり、その中で生まれる一滴には、竹原の風、微生物の働き、造り手の経験が宿ります。

この土地の記憶を受け継ぎながら、次の世代へ手渡していくこと。

それが、私たちのこれからです。